Le vétérinaire est souvent perçu comme le principal interlocuteur de la santé animale, celui à qui l’on confie ses compagnons pour prévenir, diagnostiquer et soigner une grande variété de pathologies. Mais derrière cette image d’Épinal se cache une réalité bien plus complexe. Au-delà de la blouse blanche et du stéthoscope, se trouve un professionnel de santé, un scientifique et parfois un chef d’entreprise, confronté quotidiennement à de multiples défis : médicaux, émotionnels, mais aussi économiques, managériaux et réglementaires.

Comment devient-on vétérinaire en France ?

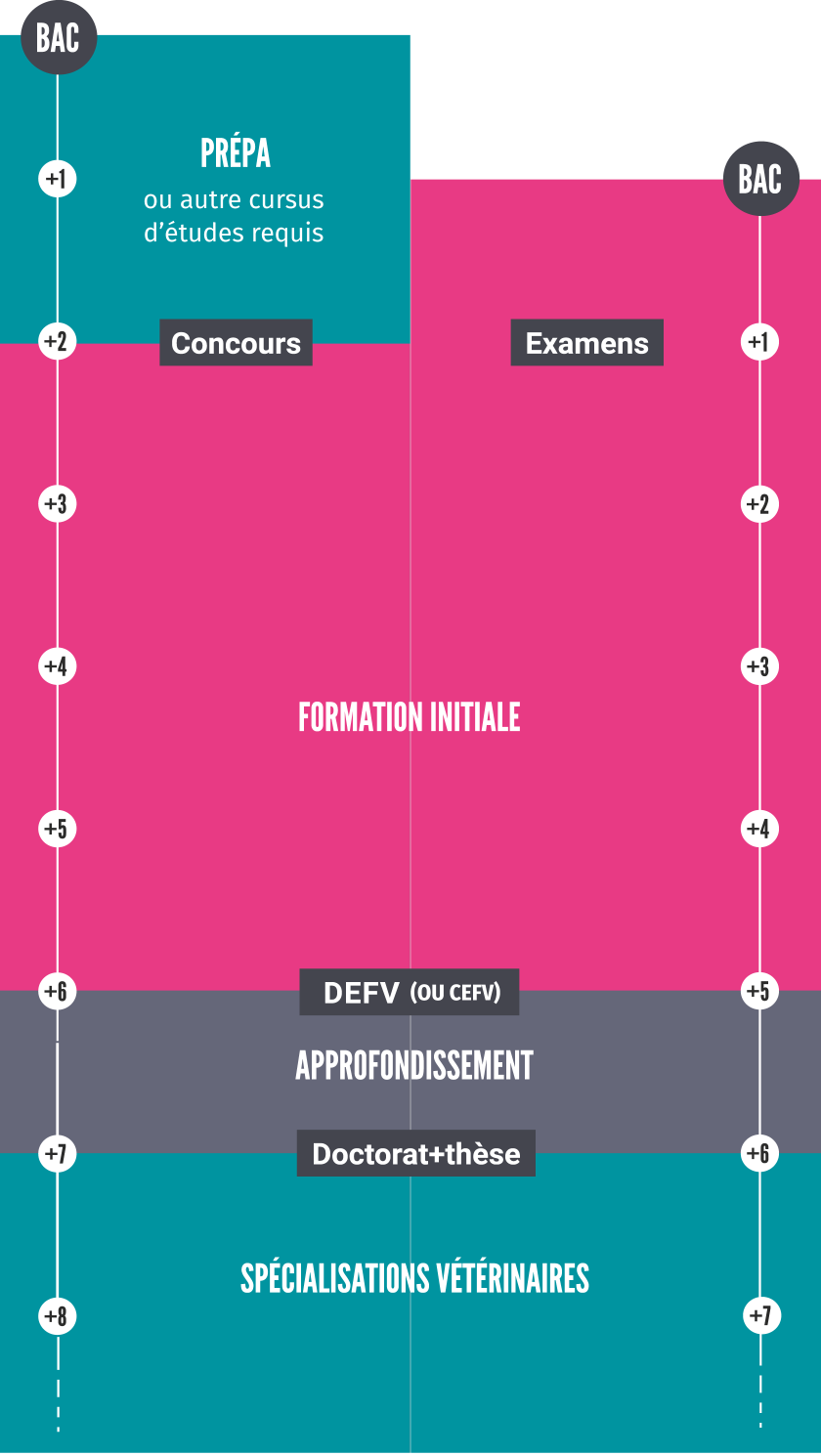

Devenir vétérinaire requiert un parcours d’excellence. Après le baccalauréat, les candidats s’orientent majoritairement vers une classe préparatoire BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre), avant de passer un concours extrêmement sélectif. Les lauréats peuvent alors intégrer l’une des quatre Écoles Nationales Vétérinaires : Maisons-Alfort, Lyon, Nantes ou Toulouse.

La formation dure entre 7 et 8 ans. Elle comprend un tronc commun de huit semestres mêlant théorie et pratique clinique, puis une année d’approfondissement dans un secteur choisi (animaux de compagnie, équins, santé publique, industrie…). En fin de cursus, l’étudiant soutient une thèse d’exercice devant un jury afin d’obtenir son diplôme de docteur vétérinaire.

Il existe plusieurs voies d’accès à ces écoles via des concours spécifiques :

- Concours A : après une classe préparatoire BCPST

- Concours B : après une Licence en Sciences de la Vie

- Concours C : après un BTS, DUT ou BTSA

- Concours D : après un Master ou un Doctorat

- Concours E : pour les étudiants des ENS (Écoles Normales Supérieures)

Une fois diplômé, le vétérinaire doit s’inscrire à l’Ordre National des Vétérinaires pour pouvoir exercer légalement.

Où peut exercer un vétérinaire ?

Le vétérinaire peut exercer dans une grande diversité de structures :

Dans une clinique vétérinaire

Il y assure les soins médicaux et chirurgicaux, le suivi vaccinal, les conseils nutritionnels et comportementaux. Il travaille en équipe avec d’autres vétérinaires et des auxiliaires vétérinaires, dans des locaux équipés pour pratiquer des actes variés, allant de la consultation à la chirurgie.

Dans un cabinet vétérinaire

Souvent de plus petite taille, le cabinet permet une activité de proximité. Il est adapté aux soins courants mais peut aussi pratiquer certaines chirurgies simples. Le vétérinaire y travaille parfois seul, ou avec un ou deux collaborateurs.

Autres lieux d’exercice

Certains vétérinaires exercent dans des contextes particuliers :

- Parcs zoologiques, aquariums ou réserves naturelles

- À domicile, pour les animaux ne pouvant se déplacer

- En milieu militaire (officier vétérinaire)

- Dans l’administration (DDPP, ministère de l’Agriculture)

- Dans la recherche, l’enseignement ou l’industrie pharmaceutique

Le quotidien du vétérinaire : entre médecine, gestion et engagement

Vétérinaire urbain : au service des animaux de compagnie

Le vétérinaire urbain travaille en ville, le plus souvent en cabinet ou en clinique. Il peut également être amené à intervenir à domicile, notamment en cas d’urgence. Il soigne principalement les animaux de compagnie : chiens, chats, mais aussi les nouveaux animaux de compagnie (NAC) comme les oiseaux ou les rongeurs. À l’instar d’un médecin généraliste, il pratique des examens cliniques, vaccine, opère, prescrit des traitements et fournit des conseils personnalisés en nutrition et comportement.

Vétérinaire rural : un rôle de prévention en milieu agricole

Le vétérinaire rural exerce à la campagne, auprès des animaux d’élevage : bovins, ovins, caprins, porcins, volailles. Si certaines interventions de soins sont aujourd’hui réalisées directement par les éleveurs, le vétérinaire conserve un rôle clé en prévention sanitaire. Il assure le suivi de la reproduction, conseille sur l’alimentation et les conditions d’élevage, et veille au respect des normes de biosécurité. Son rôle dépasse ainsi le soin pour embrasser une vision globale de la santé animale dans les exploitations.

Vétérinaire de garde et d’urgence

Certains vétérinaires sont spécialisés dans les interventions en dehors des horaires classiques : nuits, week-ends et jours fériés. Ils prennent en charge des urgences vitales, des empoisonnements, des traumatismes, ou des maladies aiguës, tant pour les animaux domestiques que sauvages.

Docteur vétérinaire dans un zoo

Ces professionnels assurent le bien-être médical des animaux sauvages en captivité. Leur mission comprend l’auscultation, la prévention, les soins médicaux ou chirurgicaux, et l’accompagnement des équipes zoologiques. Ils participent aussi à des programmes de conservation ou de recherche.

Les missions en tant que salarié

En tant que salarié en clinique, le vétérinaire assure les consultations de médecine préventive et curative, les actes chirurgicaux, le suivi des patients chroniques et les urgences, souvent en horaires décalés. Il joue aussi un rôle d’accompagnement essentiel des propriétaires d’animaux.

Les responsabilités en tant que chef d’entreprise

Lorsqu’il est propriétaire ou associé d’une clinique, ses responsabilités s’élargissent. Il doit gérer les ressources humaines : recruter et encadrer les auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV), organiser les plannings, régler les conflits internes, assurer la formation continue de l’équipe.

Côté administration, il est en charge du suivi comptable, des déclarations fiscales, des relations fournisseurs, de la gestion de trésorerie et des marges. Il gère aussi la logistique : achats de médicaments et matériel, gestion des stocks, maintenance des équipements.

Sur le plan commercial, il supervise le développement des activités complémentaires : vente de produits vétérinaires au comptoir ou en ligne (alimentation, antiparasitaires), marketing (site web, réseaux sociaux), campagnes de prévention.

Enfin, il doit veiller à la conformité réglementaire : respect des normes d’hygiène, pharmacovigilance, RGPD, etc.

Un métier complet, qui conjugue expertise médicale, gestion d’entreprise, relation client et leadership.

Combien gagne un vétérinaire ?

La rémunération varie selon le statut, l’expérience, la spécialisation et la structure d’exercice.

Salariés en clinique

Selon la Convention Collective Nationale des Vétérinaires :

- Échelon 1 (élève non cadre) : environ 2 015 € bruts mensuels

- Échelon 5 (cadre spécialisé) : jusqu’à 3 720 € bruts mensuels

Des primes d’ancienneté complètent ce salaire (10 % après 10 ans, 20 % après 20 ans), ainsi que des indemnités pour gardes et astreintes.

Libéraux ou propriétaires

Les revenus sont variables :

- Moyenne pour un vétérinaire en animaux de compagnie : environ 3 560 € nets

- Moyenne pour un vétérinaire en animaux de ferme : environ 5 018 € nets

Ils dépendent du chiffre d’affaires de la structure, de la région des charges fixes et du temps de travail souvent élevé.

Les défis majeurs de la profession

Le métier de vétérinaire est exigeant. Il entraîne une charge mentale élevée, due à la responsabilité médicale et émotionnelle, à l’isolement en milieu rural ou à la pression managériale en clinique. Le manque de reconnaissance sociale, comparé au niveau d’études requis, renforce ce malaise.

Les risques psychosociaux sont réels : les taux de burn-out et de dépression sont supérieurs à la moyenne nationale, notamment chez les jeunes praticiens.

Le métier de vétérinaire ne se résume pas à la médecine animale. Il exige des compétences multiples, une résilience forte et une passion à toute épreuve.

Un métier d’engagement, de science, d’émotion et de défis quotidiens.

Offres d’emplois

Offres d’emplois