Quand la technologie s’invite dans la médecine vétérinaire

Une équipe de chercheurs français vient de franchir une étape décisive dans la compréhension de la santé cardiaque et respiratoire des chiens.

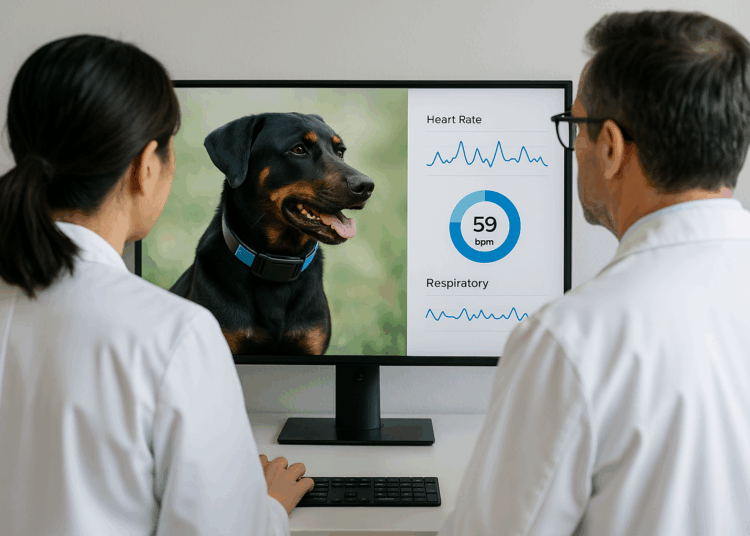

Menée par la Professeure Valérie Chetboul, spécialiste en cardiologie vétérinaire à l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA), en collaboration avec des ingénieurs en biotechnologie, cette étude inédite — baptisée AI-Collar — redéfinit les valeurs de référence du rythme cardiaque chez les chiens au repos.

Grâce à l’utilisation d’un collier connecté de nouvelle génération, développé par la société française Invoxia, les chercheurs ont pu analyser les constantes vitales de plus de 700 chiens de 113 races différentes directement dans leur environnement naturel.

Une initiative qui pourrait bien transformer la façon dont les vétérinaires évaluent la santé de leurs patients à quatre pattes.

Des données inédites issues du quotidien des chiens

Jusqu’à présent, la plupart des mesures physiologiques sur les chiens provenaient de contextes cliniques — souvent sources de stress et donc peu représentatives de la réalité.

L’étude AI-Collar a, au contraire, recueilli des informations en continu et à domicile, grâce à un collier intelligent capable d’enregistrer la fréquence cardiaque et respiratoire uniquement lorsque l’animal est au repos.

Résultat : une photographie fidèle de la physiologie canine dans la vie réelle. Et les chiffres bouleversent les repères établis.

Les chercheurs ont observé que la fréquence cardiaque moyenne au repos est en réalité nettement plus basse que les normes encore enseignées dans les manuels vétérinaires.

Alors qu’on parle souvent de 70 à 180 battements par minute, les données de l’étude montrent :

-

78,5 bpm chez les chiots,

-

59,1 bpm chez les chiens adultes,

-

68,7 bpm chez les chiens âgés.

Autrement dit, la “normalité” cardiaque canine mérite d’être réévaluée à la lumière de données plus réalistes.

Des résultats qui pourraient redéfinir la pratique vétérinaire

L’étude a également mis en évidence plusieurs facteurs influençant la fréquence cardiaque :

-

les chiens plus lourds présentent un rythme légèrement plus lent,

-

la fréquence cardiaque baisse naturellement la nuit,

-

certaines races comme les Golden Retrievers ou les Border Collies affichent des valeurs particulièrement basses, tandis que les Bergers Australiens ont une respiration plus rapide.

Pour la Professeure Chetboul, ces données constituent « une avancée majeure vers une médecine vétérinaire prédictive et personnalisée ».

Elles permettront non seulement d’affiner les diagnostics, mais aussi de mieux distinguer un véritable problème cardiaque d’une simple variation physiologique liée à la race ou à l’environnement.

La prévention au cœur du dispositif

Au-delà des moyennes, l’intérêt majeur de cette recherche réside dans la détection précoce de signaux faibles.

En suivant les chiens jour et nuit sur plusieurs mois, l’algorithme du collier connecté a permis d’identifier des anomalies invisibles à l’œil nu.

Dans un cas documenté, un chien atteint d’une maladie valvulaire présentait une augmentation discrète mais continue de sa fréquence cardiaque plusieurs semaines avant l’apparition de symptômes visibles.

Sans ce suivi connecté, cette évolution aurait probablement échappé à la surveillance classique.

Ces résultats ouvrent la voie à une nouvelle ère pour la cardiologie vétérinaire : celle de la surveillance continue et prédictive, inspirée des pratiques déjà en place en médecine humaine.

Une méthodologie rigoureuse et des implications concrètes

L’étude, menée entre 2022 et 2025, repose sur une approche observationnelle et longitudinale.

Chaque chien portait le dispositif durant plusieurs mois, permettant d’obtenir des milliers de mesures fiables, sans stress ni intervention intrusive.

Les chiens malades ou présentant des anomalies détectées ont été exclus de la cohorte, afin de constituer une base de données de référence saine.

Ces travaux constituent désormais la plus vaste base mondiale sur la physiologie cardiorespiratoire canine.

Ils ouvrent la voie à la création d’outils de suivi intelligent, capables d’alerter les vétérinaires et les maîtres bien avant les signes cliniques.

Vers une médecine vétérinaire connectée

L’intégration de dispositifs comme AI-Collar dans la pratique quotidienne pourrait transformer le suivi des animaux domestiques :

-

les vétérinaires disposeraient de données en temps réel, issues du cadre de vie de l’animal ;

-

les propriétaires pourraient mieux comprendre les variations normales de leur compagnon ;

-

les chercheurs gagneraient une mine d’informations épidémiologiques sur la santé canine.

Comme le souligne Clément Moreau, directeur général d’Invoxia :

“Cette technologie rassure les maîtres tout en aidant les vétérinaires à détecter des signaux d’alerte avant qu’ils ne deviennent des urgences.”

Un tournant pour la santé animale

L’étude AI-Collar ne se limite pas à une innovation technologique : elle incarne une évolution de la médecine vétérinaire vers plus de prévention et de personnalisation.

En associant intelligence artificielle, science comportementale et observation à long terme, elle établit les fondations d’un suivi de santé fondé sur des données objectives et continues.

De la clinique au domicile, le chien devient un acteur de sa propre santé, surveillé avec respect et bienveillance.

Et si la technologie permettait enfin de mieux comprendre ce que le cœur de nos compagnons nous dit ?

Offres d’emplois

Offres d’emplois